| |

|

7.問題解決も表計算ソフトで

1・2学期の成績が出て、残る3ヶ月で学年評価が決まるわけですが、そこで考えたのが「学年評価向上計画立案」をテーマにした授業。次のように問題解決の手順に則って考えさせます。→配布資料(Word)

(授業のあらまし)

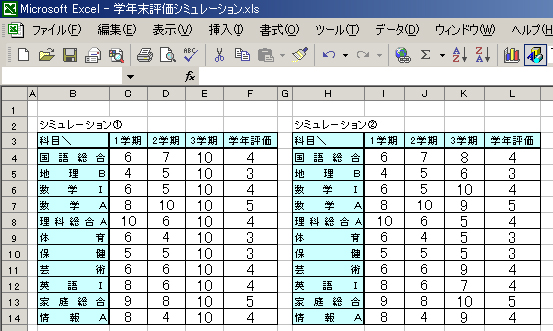

③情報の分析・加工:Aさんの場合を例にしてシミュレーションを実行

【結論の例】下図のどちらでも学年評価はまったく同じになる。(右は「最低目標点」と位置付けられる。)

|

|

|

本サイトについて |

シェアウェアソフト紹介 |

|

|

マークシート画像採点・解析プログラム [ダウンロード (Vector)] 詳しくはこちらをクリック

|

Copyright (C) 2007 e-ict.info . All Rights Reserved.